|

ПОНЯТЬ, ПРИНЯТЬ и ПОМЯНУТЬ

Уважаемые ветераны! Боевые друзья! В то время, когда космические корабли бороздят просторы нашей вселенной, от звезды до звезды, тем самым создавая озоновые дыры над нашей планетой, а все цивилизованное человечество ведет борьбу с коронованным ВИРУСОМ – 19 путем самоизоляции, есть предложение заняться историей своей страны. В канун 75-летия Великой Победы вспомнить тех, кому обязано всё человечество за возможность жить, свободно дышать, говорить на родном языке, принадлежать той нации, которой был награжден Творцом при зачатии. Вспомнить и помянуть, не поливая грязью, не оскорбляя и не принижая подвига тех, кто теперь, уж, не может ответить. Следует принять так, как оно свершилось, памятуя о том, чтобы ты сделал, как бы ты поступил, окажись на месте тех, кого сегодня обсуждаешь или осуждаешь.

Победа была, есть и будет. И это факт, который не стоит обсуждать. Необходимо ПОНЯТЬ, ПРИНЯТЬ и ПОМЯНУТЬ!

| |

| |

|

12 мая 2020

Против нас воевала вся Европа.

В войне 1941-1945 годов СССР, с начальной численностью 190 млн. человек, воевал не с 80 млн. тогдашних немцев. Советский Союз воевал практически со всей Европой, численность которой (без Англии) была около 400 млн. человек...

Первое же стратегическое контрнаступление советских войск в Великой Отечественной войне выявило очень неприятное для СССР обстоятельство. Среди пленённых под Москвой войск противника оказалось немало воинских

подразделений... Франции, Польши, Голландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и других стран. На трофейной боевой технике и снарядах были обнаружены выходные данные почти всех крупных европейских фирм. Вообще, как можно было предположить и как думали в Советском Союзе, что европейские пролетарии никогда не пойдут с оружием в руках на государство рабочих и крестьян, что они будут саботировать производство оружия для Гитлера.

Но произошло ровно противоположное. Очень характерную находку сделали наши воины после освобождения Московской области в районе исторического Бородинского поля – рядом с французским кладбищем 1812 года они обнаружили свежие могилы потомков Наполеона. Здесь вела бои советская 32-я стрелковая Краснознамённая дивизия полковника В.И. Полосухина, бойцы которой даже предположить не могли, что им противостоят «французские союзники».

Более или менее полная картина этого боя открылась только после Победы. Начальник штаба 4-й немецкой армии Г. Блюментрит опубликовал воспоминания, в которых написал: Вот любопытный архивный документ – список военнопленных, сдавшихся советским войскам в годы войны. Напомним, военнопленный – это тот, кто воюет в форме с оружием в руках.

Итак, немцы – 2 389 560, венгры – 513 767, румыны – 187 370, австрийцы – 156 682, чехи и словаки – 69 977, поляки – 60 280, итальянцы – 48 957, французы – 23 136, хорваты – 21 822, молдаване – 14 129, евреи – 10 173, голландцы – 4 729, финны – 2 377, бельгийцы – 2 010, люксембуржцы – 1652, датчане – 457, испанцы – 452, цыгане – 383, норвежцы – 101, шведы – 72. Древнеримский сенатор Катон Старший вошёл в историю тем, что любое своё публичное выступление на любую тему обязательно заканчивал словами: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam», что дословно означает: «В остальном я полагаю, что Карфаген нужно разрушить». (Карфаген – враждебный Риму город-го¬сударство.) Я не готов полностью уподобиться сенато¬ру Катону, но буду использовать любой повод, чтобы лишний раз упомянуть: в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов СССР, с начальной численностью 190 млн. человек, воевал не с 80 млн. тогдашних немцев. Советский Союз воевал практически со всей Европой, численность которой (за исключением союзной нам Англии и не сдающейся немцам партизанской Сербии) была около 400 млн. человек. В ходе Великой Отечественной войны шинели в СССР надели 34 476,7 тыс. человек, т.е. 17,8% населения. А Германия мобилизовала в свои вооружённые силы аж 21% от численности населения. Казалось бы, немцы в своих военных усилиях напряглись больше, нежели СССР. Но в Красной Армии в большом количестве служили женщины, как добровольно, так и по призыву. Была масса чисто женских частей и подразделений (зенитные, авиационные и т.д.). В период отчаянного положения Государственный комитет обороны принял решение (оставшееся, правда, на бумаге) создать женские стрелковые соединения, в которых мужчинами были бы только заряжающие тяжёлых артиллерийских орудий. А у немцев, даже в момент их агонии, женщины не только не служили в армии, но их было очень мало и на производстве. Почему так? Потому что в СССР один мужчина приходился на трёх женщин, а в Германии – наоборот? Нет, дело не в этом. Для того чтобы сражаться, нужны не только солдаты, но и оружие с продовольствием. А для их производства тоже нужны мужчины, которых женщинами или подростками заменить нельзя. Поэтому и вынужден был СССР посылать на фронт женщин вместо мужчин. У немцев такой проблемы не было: их обеспечивала оружием и продовольствием вся Европа. Французы не только передали немцам все свои танки, но и произвели для них огромное количество боевой техники – от автомобилей до оптических дальномеров. Чехи, у которых только одна фирма «Шкода» производила оружия больше, чем вся довоенная Великобритания, построили весь парк немецких бронетранспортёров, огромное количество танков, самолётов, стрелкового оружия, артиллерии и боеприпасов. Поляки строили самолёты, польские евреи в Освенциме производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук; шведы добывали руду и поставляли немцам комплектующие для боевой техники (к примеру, подшипники), норвежцы снабжали гитлеровцев морепродуктами, датчане – маслом… Короче, вся Европа старалась как могла. И старалась она не только на трудовом фронте. Лишь элитные войска фашистской Германии – войска СС – приняли в свои ряды 400 тыс. «белокурых бестий» из других стран, а всего в гитлеровскую армию вступили со всей Европы 1800 тыс. добровольцев, сформировав 59 дивизий, 23 бригады и несколько национальных полков и легионов. Самые элитные из этих дивизий имели не номера, а собственные имена, указывающие на национальное происхождение: «Валония», «Галичина», «Богемия и Моравия», «Викинг», «Денемарк», «Гембез», «Лангемарк», «Нордланд», «Нидерланды», «Шарлемань» и др. Европейцы служили добровольцами не только в национальных, но и в немецких дивизиях. Так, скажем, элитная немецкая дивизия «Великая Германия». Казалось бы, хотя бы из-за названия она должна была комплектоваться только немцами. Тем не менее, служивший в ней француз Ги Сайер вспоминает, что накануне Курской битвы в его пехотном отделении из 11 человек немцев было 9, а кроме него, плохо понимал немецкий язык ещё и чех. И всё это помимо официальных союзников Германии, чьи армии плечом к плечу жгли и грабили Советский Союз, – итальянцев, румын, венгров, финнов, хорватов, словаков, помимо болгар, которые в это время жгли и грабили партизанскую Сербию. Даже официально нейтральные испанцы прислали под Ленинград свою «Голубую дивизию»!

Чтобы по национальному составу оценить всю европейскую сволочь, которая в надежде на лёгкую добычу полезла к нам убивать советских и русских людей, я дам таблицу той части иностранных добровольцев, которая вовремя догадалась сдаться нам в плен: Эту таблицу, впервые опубликованную в конце 1990 года, следует повторять ещё и вот по каким причинам. После воцарения на территории СССР «демократии», таблица непрерывно «совершенствуется» в плане «укрупнения строк». В результате в «серьёзных» книгах «профессиональных историков» на тему войны, скажем, в статистическом сборнике «Россия и СССР в войнах XX века» или в справочнике «Мир русской истории», данные этой таблицы искажены. Часть национальностей из неё исчезла. В первую очередь исчезли евреи, которых, как вы видите из подлинной таблицы, служило Гитлеру столько же, сколько и финнов с голландцами, вместе взятых. А я, к примеру, не вижу, почему мы из этой гитлеровской песни должны выбрасывать еврейские куплеты. Между прочим, поляки сегодня пытаются оттолкнуть евреев с должности «главных страдальцев Второй мировой войны», а их в списках пленных больше, чем официально и реально воевавших с нами итальянцев. Да ведь и представленная таблица не отражает истинного количественного и национального состава пленных. Прежде всего, в ней не представлены вовсе наши отечественные подонки, которые либо в силу благоприобретённого идиотизма, либо из-за малодушия и трусости служили немцам – от бандеровцев до власовцев. Кстати, наказывали их до обидного легко. Хорошо, если власовец попадал пленным в руки фронтовиков. Тогда он чаще всего и получал то, что заслужил. Но ведь предатели исхитрялись сдаваться тыловым подразделениям, переодевались в гражданское, при сдаче в плен прикидывались немцами и т.д. В этом случае, советский суд их буквально чуть ли не по головке гладил. В своё время отечественные антисоветчики издавали за рубежом сборники своих воспоминаний. Один из них описывает судебные «страдания» власовца, который защищал Берлин: переоделся… пленившим его советским солдатам… отрекомендовался французом и таким образом добрался до военного трибунала. А дальше читать его хвастовство оскорбительно: «Дали мне пять лет дальних лагерей – и то повезло. Наспех таки – посчитали за рабоче-крестьянскую мелкоту. Солдатам, захваченным с оружием, и офицерам лепили десятку». При конвоировании в лагерь он сбежал на Запад. Пять лет за убийство советских людей и измену Родине! Это что же за наказание такое?! Ну хотя бы 20, чтобы у вдов и сирот душевные раны зарубцевались и было не так обидно смотреть на эти подлые хари... По той же причине не числятся в списках военнопленных крымские татары, штурмовавшие для Манштейна Севастополь, калмыки и т.п.

Не числятся эстонцы, латыши и литовцы, имевшие в составе гитлеровских войск свои национальные дивизии, но считавшиеся советскими гражданами и отсидевшие в связи с этим свои мизерные сроки в лагерях ГУЛАГа, а не в лагерях ГУПВИ. (ГУЛАГ – главное управление лагерей – занимался содержанием преступников, а ГУПВИ – главное управление по делам военнопленных и интернированных – пленными.) Между тем, даже в ГУПВИ попадали не все пленные, поскольку это управление подсчитывало только тех, кто попадал к нему в тыловые лагеря из фронтовых пересылочных пунктов. Но с 1943 года в СССР начали формироваться национальные дивизии поляков, чехов, румын для борьбы с немцами. И пленных этих национальностей направляли не в ГУПВИ, а сразу в пункты комплектования таких соединений – воевали вместе с немцами, пусть повоюют и против них! Таких, между прочим, было 600 тыс. Даже де Голлю в его армию было послано 1500 французов. Перед началом войны с СССР Гитлер обратился к европейцам с призывом к крестовому походу против большевизма. Вот как на него откликнулись (данные на июнь – октябрь 1941 года, в которых не учитываются огромные воинские контингенты Италии, Венгрии, Румынии и других союзников Гитлера). Из испанских добровольцев (18000 человек) в вермахте была сформирована 250-я пехотная дивизия. В июле личный состав принял присягу Гитлеру и отбыл на советско-германский фронт. В течение сентября-октября 1941 года из французских добровольцев (примерно 3000 человек) был сформирован 638-й пехотный полк. В октябре полк был направлен под Смоленск, а затем под Москву. Из бельгийцев в июле 1941 года был сформирован 373-й Валонский батальон (примерно 850 человек), переданный в подчинение 97-й пехотной дивизии 17-й армии вермахта. Из хорватских добровольцев были сформированы 369-й пехотный полк вермахта и Хорватский легион в составе итальянских войск. Примерно 2000 шведов записалось добровольцами в Финляндию. Из них приблизительно 850 человек участвовали в боевых действиях под Ханко, в составе шведского добровольческого батальона. К концу июня 1941 года 294 норвежца уже служили в полку СС «Нордланд». После начала войны с СССР в Норвегии был создан добровольческий легион «Норвегия» (1200 человек). После принятия присяги Гитлеру, он был послан под Ленинград. К концу июня 1941 года в дивизии СС «Викинг» было 216 датчан. После начала войны с СССР начал формироваться датский «Добровольческий корпус».

Особняком в пособничестве фашизму стоят наши польские товарищи. Сразу же после завершения германо-польской войны, с идеей создания польской армии, сражающейся на стороне Германии, выступил польский националист Владислав Гизберт-Студницкий. Им был разработан проект построения польского 12-15-миллионного прогерманского государства. Гизберт-Студницкий предложил план отправки польских войск на восточный фронт. Позже идею о польско-германском союзе и 35-тысячной польской армии поддержала организация «Меч и Плуг», связанная с «Армией Крайовой» Поляков призывали наряду с другими европейскими нациями встать «на защиту западной цивилизации от советского варварства». Вот цитата из фашистской листовки на польском языке: «Немецкие вооружённые силы возглавляют решающую борьбу за защиту Европы от большевизма. Любой честный помощник в этой борьбе будет встречен как соратник...» Текст присяги польских солдат гласил: « Клянусь перед Богом этой священной клятвой, что в борьбе за будущее Европы в рядах немецкого вермахта я буду абсолютно послушным верховному командующему Адольфу Гитлеру, и как смелый солдат я готов в любое время посвятить силы для выполнения этой присяги...» Поразительно то, что даже самый строгий блюститель арийского генофонда Гиммлер разрешил формировать из поляков подразделения СС. Первой ласточкой был Горальский легион Ваффен-СС. Горалы – это этническая группа внутри польской нации. В 1942 году фашисты созвали горальский комитет в Закопане. Был назначен «Goralenfuhrer» Вацлав Кржептовский. Он и его ближайшее окружение совершило ряд поездок по городам и деревням, призывая их к борьбе со злейшим врагом цивилизации – жидо-большевизмом. Было принято решение о создании горальского добровольческого легиона Ваффен-СС, приспособленного для действий в гористой местности. Кржептовскому удалось собрать 410 горцев. Но после медицинского осмотра в органах СС осталось 300 человек.

Другой польский легион СС был сформирован в середине июля 1944 года. В него вступили 1500 добровольцев польской национальности. В октябре легион базировался в Жехуве, в декабре около Томашува. В январе 1945 года легион разделили на две группы (1-я лейтенанта Мачника, 2-я лейтенанта Эррлинга) и направили для участия в антипартизанских операциях в Тухольских лесах. В феврале обе группы были уничтожены Советской армией. Президент Академии военных наук, генерал армии Махмут Гареев дал такую оценку участия ряда европейских стран в борьбе с фашизмом: В годы войны против нас воевала вся Европа. Триста пятьдесят миллионов человек, вне зависимости от того, сражались они с оружием в руках, или стояли у станка, производя оружие для вермахта, делали одно дело. За время Второй мировой войны погибло 20 тысяч членов французского Сопротивления. А против нас сражалось 200 тысяч французов. Мы также взяли в плен 60 тысяч поляков. За Гитлера против СССР сражалось 2 миллиона европейских добровольцев. Полезный вывод В годы Второй мировой войны против Советского Союза, имевшего первоначальную численность населения чуть более 190 млн. человек, воевала европейская коалиция численностью более 400 млн. человек, и когда мы были не россиянами, а советскими гражданами, мы эту коалицию разгромили. | |

|

7 мая 2020

Заградотряды на страже воинской дисциплины.

Еще одна оболганная правда. Не желание, а порой, явное пренебрежение истиной, порождает массу мифов. Особенно после просмотра фильма "Штрафбат", где заградотряды не что иное, как звери с красными откормленными рожами. (Где только артистов таких набрали).

Не стоит строго судить о режиссерах и сценаристах этих, по правде говоря, фальшивых и насквозь пропитанных ложью, фильмов. Их и так Господь уж наказал. Каждый вновь выходящий фильм все бездарнее и бездарнее предыдущего. Бог отвернулся от них, за ложь и клевету, за обман и глумление над памятью погибших.

Почему?...

В первые дни Великой Отечественной войны руководители ряда партийных организаций, командующие фронтами и армиями принимали меры по наведению порядка в войсках, отступавших под натиском противника. Среди них, - создание специальных подразделений, которые выполняли функции заградительных отрядов. Так, на Северо-Западном фронте уже 23 июня 1941г. в соединениях 8-й армии из отошедших подразделений пограничного отряда были организованы отряды по задержанию самовольно уходящих с фронта. В соответствии с постановлением «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе», принятым Советом Народных Комиссаров СССР 24 июня, по решению военных советов фронтов и армий создавались заградительные отряды из войск НКВД.

27 июня начальник Третьего управления (контрразведка) наркомата обороны СССР майор госбезопасности А.Н. Михеев подписал директиву № 35523 о создании подвижных контрольно-заградительных отрядов на дорогах и железнодорожных узлах в целях задержания дезертиров и всех подозрительных элементов, проникших на линию фронта. Командующий 8-й армией генерал-майор П.П. Собенников, действовавшей на Северо-Западном фронте, в своем приказе № 04 от 1 июля потребовал от командиров 10-го, 11-го стрелковых и 12-го механизированного корпусов и дивизий «немедленно организовать отряды заграждений для задержания бежавших с фронта». Несмотря на принятые меры, в организации заградительной службы на фронтах имелись значительные недочеты. В этой связи начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Г.К. Жуков в своей телеграмме № 00533 от 26 июля от имени Ставки потребовал от главнокомандующих войсками направлений и командующих войсками фронтов «немедленно лично разобраться, как организована заградслужба, и дать начальникам охраны тыла исчерпывающие указания». 28 июля издается директива № 39212 начальника Управления особых отделов НКВД СССР, заместителя наркома внутренних дел комиссара госбезопасности 3 ранга B.C. Абакумова об усилении работы заградительных отрядов по выявлению и разоблачению агентуры противника, перебрасываемой через линию фронта. В ходе боевых действий между Резервным и Центральным фронтами образовался разрыв, для прикрытия которого 16 августа 1941г. был создан Брянский фронт под командованием генерал-лейтенанта А.И. Еременко. В начале сентября его войска по указанию Ставки нанесли фланговый удар с целью разгрома немецкой 2-й танковой группы, наступавшей на юг. Однако, сковав весьма незначительные силы противника, Брянский фронт не смог предотвратить выход вражеской группировки в тыл войскам Юго-Западного фронта. В этой связи генерал А.И. Еременко обратился в Ставку с просьбой разрешить создать заградительные отряды. Директивой № 001650 Ставки ВГК от 5 сентября такое разрешение было дано. Эта директива положила начало новому этапу в создании и применении заградительных отрядов. Если до этого они формировались органами Третьего управления наркомата обороны, а затем Особыми отделами, то теперь решением Ставки было узаконено их создание непосредственно командованием войск действующей армии, пока только в масштабах одного фронта. Вскоре эта практика была распространена на всю действующую армию. 12 сентября 1941г. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин и начальник Генштаба Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников подписали директиву № 001919, которая предписывала иметь в каждой стрелковой дивизии «заградительный отряд из надежных бойцов численностью не более батальона (в расчете по одной роте на стрелковый полк), подчиненный командиру дивизии и имеющий в своем распоряжении кроме обычного вооружения средства передвижения в виде грузовиков и несколько танков или бронемашин». Задачами заградительного отряда являлись оказание прямой помощи комсоставу в поддержании и установлении твердой дисциплины в дивизии, в приостановке бегства одержимых паникой военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия, в ликвидации инициаторов паники и бегства и др. 18 сентября военный совет Ленинградского фронта принял постановление № 00274 «Об усилении борьбы с дезертирством и проникновением вражеских элементов на территорию г. Ленинграда», в соответствии с которым начальнику Охраны войскового тыла фронта поручалось организовать четыре заградительных отряда «для сосредоточения и проверки всех военнослужащих, задержанных без документов». 12 октября 1941г. заместитель наркома обороны маршал Советского Союза Г.И. Кулик направил И.В. Сталину записку, в которой предложил «организовать по каждому шоссе, идущему на север, запад и юг от Москвы, группу командного состава» для организации отражения танков противника, которой придать «заградительный отряд для остановки бегущих». В тот же день Государственный Комитет Обороны принял постановление № 765сс о создании при НКВД СССР штаба охраны Московской зоны, которому в оперативном отношении подчинялись расположенные в зоне войска и районные организации НКВД, милиция, истребительные батальоны и заградительные отряды. В мае-июне 1942г. в ходе боевых действий была окружена и потерпела поражение Волховская группа войск Ленинградского фронта. В составе 2-й ударной армии, входившей в эту группу, для предотвращения бегства с поля боя использовались заградотряды. Такие же отряды действовали в это время на Воронежском фронте. 28 июля 1942 г., как уже отмечалось, издается приказ № 227 наркома обороны И.В. Сталина, который стал новым этапом в создании и применении заградительных отрядов. 28 сентября заместитель народного комиссара обороны СССР армейский комиссар 1 ранга Е.А. Щаденко подписал приказ № 298, в котором был объявлен штат № 04/391 отдельного заградительного отряда действующей армии. Заградительные отряды в первую очередь создавались на южном крыле советско-германского фронта. В конце июля 1942г. И.В. Сталин получил донесение о том, что 184-я и 192-я стрелковые дивизии 62-й армии оставили населенный пункт Майоровский, а войска 21-й армии — Клетскую. 31 июля командующему Сталинградским фронтом В.Н. Гордову была направлена директива № 170542 Ставки ВГК, подписанная И.В. Сталиным и генералом А.М. Василевским, которая требовала: «В двухдневный срок сформировать за счет лучшего состава прибывших во фронт дальневосточных дивизий заградительные отряды до 200 человек в каждом, которые поставить в непосредственном тылу и, прежде всего, за дивизиями 62-й и 64-й армий. Заградительные отряды подчинить военным советам армий через их особые отделы. Во главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов». На следующий день генерал В.Н. Гордов подписал приказ № 00162/оп о создании в двухдневный срок в 21-й, 55-й, 57-й, 62-й, 63-й, 65-й армиях по пять заградительных отрядов, а в 1-й и 4-й танковых армиях ? по три заградительных. Одновременно предписывалось в двухдневный срок восстановить в каждой стрелковой дивизии заградительные батальоны, сформированные по директиве Ставки Верховного Главнокомандования № 01919. К середине октября 1942г. на Сталинградском фронте было сформировано 16, а на Донском ? 25 заградительных отрядов, подчиненных особым отделам НКВД армий. 1 октября 1942г. начальник Генерального штаба генерал-полковник А.М. Василевский направил командующему войсками Закавказского фронта директиву № 157338, в которой говорилось о плохой организации службы заградотрядов и их использовании не по назначению, а для ведения боевых действий. В ходе Сталинградской стратегической оборонительной операции (17 июля ? 18 ноября 1942г.) заградительные отряды и батальоны на Сталинградском, Донском и Юго-Восточном фронтах задерживали военнослужащих, бегущих с поля боя. С 1 августа по 15 октября было задержано 140 755 человек, из которых арестовано 3980, расстреляно 1189, направлено в штрафные роты 2776 и штрафные батальоны 185 человек, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 131 094 человека. Командующий Донским фронтом генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский, по докладу особого отдела фронта в Управление Особых отделов НКВД СССР от 30 октября 1942г., предлагал использовать заградотряды для воздействия на пехоту неудачно наступавшей 66-й армии. Рокоссовский считал, что заградительные отряды должны были идти следом за пехотными частями и силой оружия заставлять бойцов подниматься в атаку. Армейские заградотряды и заградбатальоны дивизий применялись и в ходе контрнаступления под Сталинградом. В ряде случаев они не только останавливали бегущих с поля боя, но и расстреливали некоторых из них на месте. В летне-осенней кампании 1943г. советские бойцы и командиры проявили массовый героизм и самопожертвование. Это, однако, не означает, что не было случаев дезертирства, оставления поля боя и паникерства. Для борьбы с этими позорными явлениями широко использовались заградительные формирования. Осенью 1943г. были приняты меры по совершенствованию структуры заградительных отрядов. В директиве 1486/2/орг начальника Генерального штаба маршала А.М. Василевского, направленной 18 сентября командующим войсками фронтов и 7-й отдельной армией, говорилось:

«1. В целях укрепления численного состава стрелковых рот нештатные заградительные отряды стрелковых дивизий, сформированные по директиве Ставки Верховного Главнокомандования № 001919 1941 года, расформировать.

В 1944г., когда войска Красной Армии успешно наступали на всех направлениях, заградительные отряды использовались все реже и реже. В то же время в прифронтовой полосе они применялись в полной мере. Это было обусловлено возрастанием масштабов бесчинств, вооруженных грабежей, краж и убийств гражданского населения. На борьбу с этими явлениями был направлен приказ № 0150 заместителя наркома обороны СССР маршала А.М. Василевского от 30 мая 1944г.

Заградительные отряды часто использовались и для решения боевых задач. О неправильном использовании заградительных отрядов говорилось в распоряжении представителя Ставки ВГК Г.К. Жукова от 29 марта 1943г. командующим 66-й и 21-й армиями. В докладной записке «О недостатках деятельности заградотрядов войск фронта», направленной 25 августа 1944г. начальником политического управления 3-го Прибалтийского фронта генерал-майором А.А. Лобачевым начальнику Главного Политического управления Красной Армии генерал-полковнику А.С. Щербакову, отмечалось:

Однако не только использование заградительных отрядов для выполнения несвойственных им задач послужили причиной их расформирования. К осени 1944г. изменилось и положение с воинской дисциплиной в действующей армии. Поэтому И.В. Сталин 29 октября 1944г. подписал приказ № 0349 следующего содержания:

В труде «Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование» отмечается: «В связи с изменением в лучшую сторону для Красной Армии после 1943г. общей обстановки на фронтах полностью отпала также необходимость в дальнейшем существовании заградительных отрядов. Поэтому все они к 20 ноября 1944г. (в соответствии с приказом НКО СССР № 0349 от 29 октября 1944г.) были расформированы». | |

|

24 апреля 2020

ШТРАФНИКИ. Документы свидетельствуют

Войсковая Элита или вся правда о штрафных частях Красной Армии. 1. Приказ Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941г. «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия» Читать... 2. Приказ НКО СССР № 227 от 28 июля 1942г «Ни шагу назад» Читать... 3. Приказ НКО СССР № 298 от 28 сентября 1942г «Положение о штрафных частях Красной Армии» Читать... 4. Положение о штрафных батальонах действующей армии Читать... 5. Положение o штрафных ротах действующей армии Читать... 6. Приказ НКО СССР № 323 от 16 октября 1942г. «О направлении в штрафные части осужденных с отсрочкой исполнения приговора» Читать... 7. Боевое расписание штрафных частей Красной Армии Читать... 8. Директива Ставки ВГК № 156595 от 10 августа 1942г О создании штрафных танковых рот Читать... Штрафбат, как он есть, а не как показывают.

Однажды вышел спор о достоинствах фильма “Штрафбат“, который мне не понравился, я кое-что читал и слышал о таких частях и подразделениях. Поэтому многое было там неправдоподобно. Но вот появилась статья очевидца.

Приведем ее полностью....

Несколько слов по поводу кинофильма “Штрафбат”

“Штрафбат” - не первый фильм о штрафниках и в нем, как и в предыдущих, много погрешностей, еще больше отсебятины и просто вранья. Штрафные роты и батальоны были созданы по приказу Сталина № 227 от 28 июля 1942 года, известному как приказ “Ни шагу назад” . “Сегодня, 28 июля 1942 года, - говорилось в приказе, - войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором”. По этому приказу в общевойсковых армиях создавалось от 3 до 5 штрафных рот, а при каждом фронте от 1 до 3 штрафных батальонов (во второй половине войны соответственно 3 и 1) и заградотряды получили право “останавливать отступающих любыми средствами”. Командир штрафной роты и штрафного батальона (но не штурмового) имеет право увеличить срок штрафа, а за особо тяжкое преступление - дезертирство - расстрелять. Штраф снимается по первому ранению или отбытию срока. Снимается он и с погибших, иначе семья не получит пенсии. Дикий кадр с расстрелом своих штрафников, чтобы семьи получили пенсию - кощунство. Не знаю, как в 1942-43 годах, но в 1944-45 никакие заградотряды не стояли у нас за спиной. Штрафные роты - армейского, а батальоны - фронтового подчинения. И дивизии, на участках которых намечается разведка боем или прорыв, придаются НЕ НАСОВСЕМ. В любое время они могут быть переброшены Командованием на участок другой дивизии. НИКАКИЕ отделы штаба дивизии, кроме оперативного - в том числе ОСОБЫЙ - к штрафной роте, штрафным и штурмовым батальонам отношения НЕ ИМЕЮТ. Штрафные подразделения подчиняются командиру дивизии ТОЛЬКО в оперативном отношении. По идее штрафными ротами должен заниматься особый отдел Армии, а штрафными и штурмовыми батальонами - фронта. Армия и Фронт - огромные соединения. Им не до нас. У них хватает головной боли и никто не станет искать себе дополнительную работу. Она уже проделана при направлении в штрафники. Мне неизвестны случаи, чтобы штрафники оставались голодными. Штрафные подразделения имеют свои хозяйственные службы и получают продукты, обмундирование и водку с армейских складов, минуя дивизию и полк, где сколько-нибудь да украдут. Самострелыциков не щадили - никакой врач не стал бы рисковать. “Своя” пуля еще ничего не значит, у немцев было огромное количество трофейного оружия; мог быть и случайный выстрел. Самострел определяется по точечным ожогам от крупинок пороха вокруг входного отверстия раны. Почти все штрафники в касках. Их и в обычных подразделениях не жаловали и выбрасывали вслед за противогазами. Русского солдата спасает не каска, а всемогущее слово “авось…” А вот разминирование поля боя от противопехотных мин (и не только штрафниками!) - правда. Это подтвердил Маршал Жуков в беседе с генералом Эйзенхауэром, встретившись с ним в Москве летом 1945 года. В своих воспоминаниях генерал писал, что было бы с американским или британским Командующим прибегни они к такой практике… Штрафные подразделения различны не только по своему составу, но и по боевому духу. Штрафные и штурмовые батальоны не надо подымать в атаку. Желание реабилитироваться и вернуться, кому повезет, с офицерскими погонами и правом занять прежние или равнозначные должности (как правило шли с понижением) - велико. Другое дело штрафные роты. Заблуждение думать, что уголовники, которые составляли основной контингент этих рот, жаждут отдать свою жизнь за родину. Совсем даже наоборот. И автор знает об этом не из подобных кинофильмов… А штрафных бригад не было вообще. За что попадали в штрафники: оставление позиции без приказа, проявление трусости в бою, превышение власти, хищение, оскорбление старшего по чину или должности, драка. Уголовникам в зависимости от судимости от 1 до 3 мес. НИКОГДА офицеры действующей армии, которых Военный Трибунал не разжаловал и сохранил воинские звания, не направлялись в штрафные роты - только в офицерские штрафные батальоны на срок от одного до трех месяцев или до первого ранения. НИКОГДА офицеры, вышедшие из окружения, бежавшие или освобожденные из плена наступающими частями Красной Армии не направлялись ни в штрафные роты, ни в штрафные батальоны - только и исключительно в штурмовые батальоны, где сроки не варьировались - 6 (шесть!) месяцев для всех! Но до этого они должны были пройти “чистилище” лагерей НКВД, где должны были доказать, что не бросили оружия и не перешли добровольно на сторону врага, а кому это не удавалось - отправляли в тюрьмы и лагеря, а иногда и под расстрел… Эти лагеря, если и отличались от немецких, то в худшую сторону… В одном из них утром на весь день выдавалось 200 (двести) грамм крупы: вари на чем хочешь, в чем хочешь… НИКОГДА уголовники не направлялись для отбытия наказания в офицерские штрафные батальоны - только в штрафные роты, как рядовые, сержанты и разжалованные Трибуналом офицеры. НИКОГДА политические заключенные не направлялись ни в штрафные роты, ни в штрафные или штурмовые батальоны. Хотя многие из них - искренние патриоты - рвались на фронт защищать Родину. Их уделом оставался лесоповал. НИКОГДА штрафные роты не располагались в населенных пунктах. И вне боевой обстановки они оставались в поле, в траншеях и землянках. “Контакт” этого непростого контингента с гражданским населением чреват непредсказуемыми последствиями. Вечеринка в деревне - абсурд. НИКОГДА, даже после незначительного ранения и независимо от времени пребывания в штрафподразделении, никто не направлялся в штрафную роту или батальон повторно. НИКОГДА в штрафных подразделениях никто не обращался к начальству “гражданин”. Только “товарищ”. И командиры не называли своих подчиненных штрафниками. НИКОГДА командирами штрафных подразделений и частей не назначались штрафники. Командир штурмового батальона, как правило, подполковник, и командиры пяти его рот: трех стрелковых, минометной и пулеметной - кадровые офицеры, НЕ штрафники. Из офицеров-штрафников назначаются командиры взводов. НИКТО, кроме политработников не “благословлял” штрафников перед боем. Благословление солдат и офицеров штрафного батальона перед боем СВЯЩЕННИКОМ - чушь собачья, издевательство над правдой и недостойное заигрывание с Церковью. Сцена насквозь фальшива. Уж не на деньги ли Церкви снят фильм? В Красной Армии такого не было. И быть не могло. Фильм искажает историю Великой Отечественной войны и наносит, учитывая значение, возможности и влияние телевидения, непоправимый вред новому поколению, не знавшему войны и не знающему правды о ней. Молодое поколение будет думать, что так оно и было. Было, но не так. Демонстрация по телевидению “Штрафбата” в самый дорогой для фронтовиков Праздник Победы не может не вызвать осуждения и разочарования. Если создатели фильма (реж. Ник. Досталь, сцен. Эд. Володарский) будут, как они этого заслужили, “разжалованы в рядовые”, я с удовольствием зачислил бы их в 163 штрафную роту 51 Армии, заместителем командира которой я был... | |

|

24 апреля 2020

ШТРАФНИКИ. Войсковая элита. Часть IV

Войсковая Элита или вся правда о штрафных частях Красной Армии.

Штрафные части Красной Армии разделялись на: штрафные батальоны и штрафные роты.

У постоянного состава был ряд льгот и преимуществ перед обычным офицерским составом на фронте.

Первое, воинское звание по должности на ступень выше. Т.е. ком. взвода - капитан, роты - майор..... Второе, оклад денежного содержания двойной. Третье, выслуга лет считалась - один день за 6. Есть фронтовики, прослужившие в постоянном составе штрафных частей, выслуга лет больше чем им самим лет. Награждение лиц постоянного состава на ступень выше.

И не верьте, если где-нибудь прочитаете, что, мол, освобождение из штрафбата/роты только по ранению или смертью. Неправда. И еще. Если Вы увидите на груди офицера-ветерана ВОВ орден Славы, ЗНАЙ он был в штрафном батальоне или роте.

А вообще-то, в нашем демократическом обществе, про которое на каждом перекрестке свистят властьдержатели, пора поставить памятник. Прошу не путать штрафные части со штурмовыми батальонами. Смысл тот же, но форма и содержание разные. | |

|

24 апреля 2020

ШТРАФНИКИ. Войсковая элита. Часть III

Войсковая Элита или вся правда о штрафных частях Красной Армии. Во второй части мы разобрались с первопричиной издания приказа № 227. В какой военно-политической обстановке издавался этот приказ. Нами отмечено, что уже летом 1941 года, Сталин озаботился проявлениями трусости, паникерства и сдачи в плен. Приказ № 270 от 16 августа 1941г. не сработал, срочно нужно было предпринимать меры к наведению строжайшего порядка и железной дисциплины в войсках. Настал момент, когда ждать далее было нельзя. Или спасать Родину или лечь под немецкий сапог. Сталин избрал путь сражения. Издается приказ № 227, которым создавались штрафные части и заградительные отряды в Красной Армии. Прежде всего, нужно четко уяснить: что из себя представляли штрафные части Красной Армии? Что это за воинские формирования?

Предлагаю проследить историю формирования штрафных частей. (Вот что удалось откопать в первоисточниках)

1. История создания штрафных частей.

Еще до издания приказа № 227 в 42-й армии Ленинградского фронта 25 июля 1942 г. была создана первая штрафная рота. 2. Как формировались штрафные части?

И так, 28 июля 1942 года был подписан приказ НКО № 227.

С содержанием приказа № 227 от 28 июля 1942г. мы уже знакомы. Я думаю, что вдумчивому читателю, не стоит раскрывать содержание указанных положений. Внимательно ознакомившись с документами, он и сам разберется, что это не что иное как азбука совместно с инструкцией по применению ШБ и ШР.

Идем далее.

4) Приказ НКО № 323 от 16 октября 1942г. "О направлении в штрафные части осужденных с отсрочкой исполнения приговора".

Дотошный читатель наверняка хочет задать вопрос, типа, а как обстояло дело с военнослужащими-женщинами? | |

|

24 апреля 2020

ШТРАФНИКИ. Войсковая элита. Часть II

Войсковая Элита или вся правда о штрафных частях Красной Армии.

В первой части мы уяснили, чтобы поддерживать воинскую дисциплину в воюющей армии, необходимы репрессивные формы воздействия на военнослужащих.

Теперь давайте рассмотрим военное положение СССР и общее соотношение сил на всем советско-германском фронте. Что послужило первопричиной для создания штрафных частей в Красной Армии? Кто был первым в создании штрафных частей во время Великой Отечественной войны?

Коротко о положении СССР на советско-германском фронте.

Общее соотношение сил на южном участке советско-германского фронта к середине 1942 года было в пользу немцев. С выходом передовых частей противника в большую излучину Дона возникла реальная угроза прорыва немецких войск в район Сталинграда, захвата ими этого крупного промышленного центра и важного транспортного узла. Военное положение СССР было сложным и опасным. Немцы захватили Крым, Кубань, часть Северного Кавказа, вышли к Волге. Враг оккупировал огромную территорию Советского Союза.

Из Приказа НКО № 227: Иными словами, если не предпринять экстренных мер по ужесточению дисциплины в войсках, если не применить репрессивные меры, то, как остановить отступление войск. Вот мы и ответили на вопрос "Что послужило первопричиной для создания штрафных частей в Красной Армии?" Для преодоления паники и дезертирства в войсках, Нарком Обороны прибегает к вынужденной мере, 28 июля 1942 года издает Приказ № 227, больше известного как приказ "Ни шагу назад!", предусматривающий самые жесткие меры к нарушителям приказов и категорически запрещающий отступление без особого распоряжения командования.

В приказе "Ни шагу назад!" Сталин дает оценку действиям, как командного состава, так и политаппарата, каждому бойцу и командиру. И ставит вопрос ребром: Что для этого нужно? Для наведения строжайшего порядка и железной дисциплины. И сам отвечает. На примере немецко-фашистских войск.

"… когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, …и т.д."

"Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу? Далее идет приказная часть, где Сталин приказывает создать штрафные батальоны, заградительные отряды и штрафные роты.

Вот как в приказе:

п.2 ...

в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке) штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной". Приказ НКО № 227 тесно переплетается с не менее легендарным и одинаково оболганным Приказом Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941г. "Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия". Данным приказом Верховный Главнокомандующий обращал внимание на массовую трусость, дезертирство, малодушие и сдачу в плен. В конце лета 1941 года, Сталин этим приказом требует навести строжайшую дисциплину в войсках, не допускать паникерства и трусости. "Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу и сдающихся ему в плен или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать". Мне кажется, что приказ № 270 от 16 августа 1941г. есть начало, первая попытка остановить отступление, пресекать трусость и сдачу в плен. Это первый приказ Сталина, требующий наведения железной дисциплины в войсках. И как следствие не выполнения этого приказа, был издан приказ № 227, более жесткий и решительный. | |

|

24 апреля 2020

ШТРАФНИКИ. Войсковая элита. Часть I

Войсковая Элита или вся правда о штрафных частях Красной Армии.

Что же было в действительности? Как и зачем создавались штрафные части? Кем они были, советские штрафники? Что послужило первопричиной для издания приказа Народного Комиссара Обороны № 227 или "Ни шагу назад". Что это за воинские формирования? Их функции и предназначение? Когда впервые были применены штрафные подразделения? Приемов недобросовестности в освещении темы штрафников много. Например, дело представляется так, как будто штрафные роты есть исключительно сталинское изобретение, которое никем и никогда прежде не применялось. Хотя подобная практика известна еще со времен древней Греции и всегда присутствовала во всех армиях в военное время.

Если набрать в поисковике браузера слово "штрафник", то получим ответ: Из вышеизложенного делаем вывод. Штрафник это человек проштрафившийся, провинившийся. Значит должен понести наказание.

Представьте себя на фронте, в окопе. Тяжело, но, все ж, попытайтесь.

Если кто-то полагает, что заставить человека идти в огонь можно только одними увещеваниями, словами, призывами, лозунгами или за обещание наград, орденов, медалей, льгот, преимуществ, сытных пайков, то он глубоко заблуждается. Всегда найдется достаточно много людей, которые предпочтут несытную и непочетную, но жизнь, героической гибели. И чем выше вероятность смерти в бою, тем меньше первых и больше вторых.

Следовательно, в руках управляющих лиц кроме пряника должен быть и кнут. Увы, такова диалектика жизни и не только военной.

А какой кнут может быть в руках военачальника в военное время? Обычная система дисциплинарных наказаний в армии - выговор, наряд вне очереди на службу или на работу, лишение увольнения, гауптвахта. Вы полагаете, что в окопных условиях человека устрашит гауптвахта?

Еще первый Главком Красной Армии Лев Троцкий точно сформулировал репрессивную формулу наведения дисциплины в воюющей армии: "...красноармеец должен быть поставлен в условия выбора между возможной почетной смертью в бою, если он идет вперед, и неизбежной позорной смертью расстреляния, если бросит позицию и побежит назад...".

Штрафное подразделение в этом плане представляется довольно гуманной альтернативой между расстрелом за воинские преступления, трусость, неповиновение, дезертирство, уклонение от боя и всего лишь увеличением вероятности погибнуть в бою по сравнению с обычным подразделением. Ведь, на войне невозможно придумать иных наказаний, кроме возрастания угрозы смерти.

Звучит это очень жестко и возможно наш, привыкший к личной безопасности, сидящий на уютном теплом диване, воспитанный на уважении к правам человека и совершенно далекий от понимания того, что между мирной жизнью и войной огромная разница, обыватель-гуманист не воспримет моих доводов и лишь презрительно процедит : "Ну я не знаю, ну можно найти иное наказание для провинившегося, а эти штрафные роты - фи!". А вот не нашли ни в Красной Армии, ни в Вермахте, ни в US Army, ни в королевских вооруженных силах. Нигде так и не нашли ничего иного, кроме штрафных рот. Ну, разве что расстрел.

Да, во французской армии Второй Мировой войны штрафных рот не было. Там просто расстреливали перед строем подразделения.

Да и то сказать, штрафные подразделения существовали в Красной Армии с сентября 1942 по май 1945 и через них прошло в сумме за все это время 427 тыс. 910 человек. Если учесть, что по состоянию на конец войны в армии состояло почти 12 млн. военнослужащих, а всего погибло за войну 8 млн. 668 тыс. солдат и офицеров, то количество штрафников оказывается не столь уж и большим, как нам пытаются внушить. Так ведь и из этих 428 тыс. погибли далеко не все. Документом, предписывающим организацию первых штрафных подразделений в Красной Армии, принято считать знаменитый Приказ Народного Комиссара Обороны "О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций" № 227 от 28 июля 1942г. До этого в Красной Армии штрафных частей не было. | |

|

23 апреля 2020

Страшная, страшная сказка

Кого на фронте гнали в атаку на врага под дулами собственных пулеметов

Одним из самых страшных мифов Второй мировой войны связан с существованием в Красной Армии заградотрядов. Нередко в современных сериалах о войне можно увидеть сцены с мрачными личностями в синих фуражках войск НКВД, расстреливающих из пулеметов раненых бойцов, выходящих из боя. Показывая это, авторы берут на душу большой грех. Никому из исследователей не удалось найти в архивах ни одного факта в подтверждение этого.

Заградительные отряды появились в Красной Армии с первых дней войны. Такие формирования создавались военной контрразведкой в лице сначала 3-го управления НКО СССР, а с 17 июля 1941 г. — Управления особых отделов НКВД СССР и подчиненных органов в войсках.

В качестве главных задач особых отделов на период войны постановлением Государственного Комитета Обороны были определены «решительная борьба со шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликвидация дезертирства в непосредственно прифронтовой полосе». Они получали право ареста дезертиров, а в необходимых случаях и расстрела их на месте. Для обеспечения оперативных мероприятий при особых отделах в соответствии с приказом наркома внутренних дел Л.П. Берии к 25 июля 1941 г. были сформированы: в дивизиях и корпусах — отдельные стрелковые взводы, в армиях — отдельные стрелковые роты, во фронтах — отдельные стрелковые батальоны. Используя их, особые отделы организовывали службу заграждения, выставляя засады, посты и дозоры на дорогах, путях движения беженцев и других коммуникациях. Каждого задержанного командира, красноармейца, краснофлотца проверяли. Если его признавали бежавшим с поля боя, то он подвергался немедленному аресту, и по нему начиналось оперативное (не более чем 12-часовое) следствие для предания суду военного трибунала как дезертира. На особые отделы возлагалась обязанность приведения в исполнение приговоров военных трибуналов, в том числе перед строем. В «особо исключительных случаях, когда обстановка требует принятия решительных мер для немедленного восстановления порядка на фронте», начальник особого отдела имел право расстрелять дезертиров на месте, о чем должен был тут же донести в особый отдел армии и фронта (флота). Военнослужащих, отставших от части по объективной причине, организованно, в сопровождении представителя особого отдела направляли в штаб ближайшей дивизии. Поток военнослужащих, отставших от своих частей в калейдоскопе боев, при выходе из многочисленных окружений, а то и сознательно дезертировавших, был огромен. Только с начала войны и по 10 октября 1941 г. оперативные заслоны особых отделов и заградительные отряды войск НКВД задержали более 650 тысяч бойцов и командиров. В общей массе легко растворялась и немецкая агентура. Так, обезвреженная зимой-весной 1942 г. группа лазутчиков имела задание физически ликвидировать командование Западным и Калининским фронтами, включая командующих генералов Г. К. Жукова и И.С. Конева. Особые отделы с трудом справлялись с таким объемом дел. Ситуация потребовала создания специальных частей, которые бы прямо занимались предотвращением несанкционированного отхода войск с занимаемых позиций, возвращением отставших военнослужащих в их части и подразделения и задержанием дезертиров. Первым инициативу такого рода проявило военное командование. После обращения командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта А.И. Еременко к Сталину 5 сентября 1941 г. ему было разрешено создать заградительные отряды в «неустойчивых» дивизиях, где неоднократно имели место случаи оставления боевых позиций без приказа. Через неделю эта практика была распространена на стрелковые дивизии всей Красной Армии. Эти заградительные отряды (численностью до батальона) не имели никакого отношения к войскам НКВД, они действовали в составе стрелковых дивизий РККА, комплектовались за счет их личного состава и подчинялись их командирам. В то же время наряду с ними существовали заградотряды, сформированные либо войсковыми особыми отделами, либо территориальными органами НКВД. Характерный пример — заградительные отряды, образованные в октябре 1941 г. НКВД СССР, который по постановлению ГКО взял под особую охрану зону, прилегающую к Москве, с запада и юга по линии Калинин — Ржев — Можайск — Тула — Коломна — Кашира. Уже первые результаты показали, насколько нужными были эти меры. Только за две недели с 15 по 28 октября 1941 г. в Московской зоне были задержаны более 75 тыс. военнослужащих. С самого начала заградительные формирования, независимо от их ведомственной подчиненности, не ориентировались руководством на повальные расстрелы и аресты. Между тем сегодня в прессе приходится сталкиваться с подобными обвинениями; заградотрядовцев подчас называют карателями. Но вот цифры. Из более чем 650 тыс. военнослужащих, задержанных к 10 октября 1941 г., после проверки были арестованы около 26 тыс. человек, среди которых особые отделы числили: шпионов — 1505, диверсантов — 308, изменников — 2621, трусов и паникеров — 2643, дезертиров — 8772, распространителей провокационных слухов — 3987, самострельщиков — 1671, других — 4371 человек. Был расстрелян 10201 человек, в том числе перед строем — 3321 человек. Подавляющее же число — более 632 тыс. человек, т.е. более 96%, были возвращены на фронт. По мере стабилизации линии фронта деятельность заградительных формирований явочным порядком сворачивалась. Новый импульс ей придал приказ №227. Созданные в соответствии с ним заградотряды численностью до 200 человек состояли из бойцов и командиров Красной Армии, ни формой, ни вооружением не отличавшихся от остальных военнослужащих РККА. Каждый из них имел статус отдельной воинской части и подчинялся не командованию дивизии, за боевыми порядками которой располагался, а командованию армии через ОО НКВД. Руководил отрядом офицер госбезопасности. Всего к 15 октября 1942 г. в частях действующей армии функционировало 193 заградительных отряда. В первую очередь сталинский приказ проводился в жизнь, конечно, на южном фланге советско-германского фронта. Почти каждый пятый отряд — 41 единица — были сформированы на сталинградском направлении. Первоначально в соответствии с требованиями наркома обороны на заградительные отряды возлагалась обязанность предупреждать несанкционированный отход линейных частей. Однако на практике круг боевых дел, которыми они занимались, оказался более широким. «Заградительные отряды, — вспоминал генерал армии П. Н. Лащенко, бывший в дни опубликования приказа №?227 заместителем начальника штаба 60-й армии, — находились в удалении от передовой, прикрывали войска с тыла от диверсантов и вражеского десанта, задерживали дезертиров, которые, к сожалению, были; наводили порядок на переправах, направляли отбившихся от своих подразделений солдат на сборные пункты». Как свидетельствуют многие участники войны, заградотряды существовали не везде. По утверждению Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, они вообще отсутствовали на ряде фронтов, действовавших на северном и северо-западном направлениях. Не выдерживают критики и версии, будто заградотряды «караулили» штрафные части. Командир роты 8-го отдельного штрафного батальона 1-го Белорусского фронта полковник в отставке А. В. Пыльцын, воевавший с 1943 г. до самой Победы, утверждает: «За нашим батальоном ни при каких обстоятельствах не было никаких заградотрядов, не применялись и другие устрашающие меры. Просто в этом никогда не возникало такой нужды». Известный писатель Герой Советского Союза В.В. Карпов, воевавший в 45-й отдельной штрафной роте на Калининском фронте, также отрицает присутствие заградотрядов за боевыми порядками их части. Реально заставы армейского заградотряда располагались на удалении 1,5?2 км от передовой, перехватывая коммуникации в ближайшем тылу. Они не специализировались на штрафниках, а проверяли и задерживали всех, чье пребывание вне воинской части вызывало подозрение. Применяли ли заградительные отряды оружие, чтобы предотвратить несанкционированный отход линейных частей с занимаемых позиций? Этот аспект их боевой деятельности иногда освещается крайне спекулятивно. По документам видно, как складывалась боевая практика заградительных отрядов в один из самых напряженных периодов войны, летом-осенью 1942 г. С 1 августа (момента формирования) по 15 октября ими были задержаны 140755 военнослужащих, «сбежавших с передовой линии фронта». Из них: арестовано — 3980, расстреляно — 1189, направлено в штрафные роты — 2776, в штрафные батальоны — 185, возвращено в свои части и на пересыльные пункты подавляющее число задержанных — 131094 человек. Приведенная статистика показывает, что воевать дальше без какого-либо поражения в правах получило возможность абсолютное большинство военнослужащих, до этого по разным причинам покинувших передовую — более 91%. Что касается преступников, то к ним применялись самые суровые меры. Это касалось дезертиров, перебежчиков, мнимых больных, самострельщиков. Доводилось — и расстреливали перед строем. Но решение о приведении в исполнение этой крайней меры принимал не командир заградотряда, а военный трибунал дивизии (не ниже) или, в отдельных, заранее оговоренных случаях, начальник особого отдела армии. В исключительных ситуациях бойцы заградительных отрядов могли открывать огонь над головами отступающих. Допускаем, что отдельные случаи стрельбы по людям в горячке боя могли иметь место: бойцам и командирам заградотрядов в сложной обстановке могла изменить выдержка. Но утверждать, что таковой была повседневная практика, — нет никаких оснований. Трусов и паникеров расстреливали перед строем в индивидуальном порядке. Карали, как правило, лишь инициаторов паники и бегства. Приведем несколько характерных примеров из истории битвы на Волге. 14 сентября 1942 г. противник предпринял наступление против частей 399-й стрелковой дивизии 62-й армии. Когда бойцы и командиры 396-го и 472-го стрелковых полков стали в панике отходить, начальник заградотряда младший лейтенант госбезопасности Ельман приказал своему отряду открыть огонь над головами отступающих. Это заставило личный состав остановиться, и через два часа полки заняли прежние рубежи обороны. 15 октября в районе Сталинградского тракторного завода противнику удалось выйти к Волге и отрезать от основных сил 62-й армии остатки 112-й стрелковой дивизии, а также трех (115, 124 и 149-я) отдельных стрелковых бригад. Поддавшись панике, ряд военнослужащих, в том числе командиров различных степеней, пытались бросить свои части и под разными предлогами переправиться на восточный берег Волги. Чтобы не допустить этого, оперативная группа под руководством старшего оперуполномоченного лейтенанта госбезопасности Игнатенко, созданная особым отделом 62-й армии, выставила заслон. За 15 дней было задержано и возвращено на поле боя до 800 человек рядового и командного состава, 15 паникеров, трусов и дезертиров были расстреляны перед строем. Аналогично действовали заградотряды и позднее. Вот подпирать дрогнувшие, попятившиеся назад подразделения и части, самим вмешиваться в ход боя с тем, чтобы внести в него перелом, заградотрядовцам, как свидетельствуют документы, приходилось неоднократно. Пополнение, прибывавшее на фронт, было, естественно, необстрелянным, и в этой ситуации заградительные отряды, сформированные из стойких, обстрелянных, с крепкой фронтовой закалкой командиров и бойцов, подставляли линейным частям надежное плечо. Так, в ходе обороны Сталинграда 29 августа 1942 г. прорвавшимися танками противника был окружен штаб 29-й стрелковой дивизии 64-й армии. Заградотряд не только остановил отходящих в беспорядке военнослужащих и возвратил их на ранее занимаемые рубежи обороны, но и сам вступил в бой. Враг был отброшен. 13 сентября, когда 112-я стрелковая дивизия под давлением противника отошла с занимаемого рубежа, оборону занял заградотряд 62-й армии под командованием лейтенанта госбезопасности Хлыстова. Несколько суток бойцы и командиры отряда отражали атаки вражеских автоматчиков, пока в оборону не встали подошедшие части. Так было и на других участках советско-германского фронта. С переломом в обстановке, наступившим после победы под Сталинградом, участие заградительных формирований в боях все больше оказывалось не только спонтанным, продиктованным динамично меняющейся ситуацией, но и результатом заранее принятого решения командования. Командармы старались использовать оставшиеся без «работы» отряды с максимальной пользой в делах, не связанных с заградительной службой. О фактах такого рода в середине октября 1942 г. докладывал в Москву майор госбезопасности В.М. Казакевич. Например, на Воронежском фронте по приказу военного совета 6-й армии два заградительных отряда были приданы 174-й стрелковой дивизии и введены в бой. В результате они потеряли до 70% личного состава, оставшиеся в строю бойцы были переданы на пополнение названной дивизии, а отряды пришлось расформировать. Как линейную часть использовал заградотряд 29-й армии Западного фронта командир 246-й стрелковой дивизии, в чьем оперативном подчинении находился отряд. Принимая участие в одной из атак, отряд из 118 человек личного состава потерял убитыми и ранеными 109 человек, в связи с чем его пришлось формировать заново. Причины возражений со стороны особых отделов понятны. Но, как представляется, не случайно с самого начала заградительные отряды были подчинены армейскому командованию, а не органам военной контрразведки. Нарком обороны, безусловно, имел в виду, что заградительные формирования будут и должны использоваться не только как заслон для отступающих частей, но и как важнейший резерв для непосредственного ведения боевых действий. По мере изменения положения на фронтах, с переходом к Красной Армии стратегической инициативы и началом массового изгнания оккупантов с территории СССР необходимость в заградотрядах стала резко снижаться. Приказ «Ни шагу назад!» окончательно утратил свое былое значение. 29 октября 1944 г. Сталин издал приказ, в котором признавалось, что «в связи с изменением общей обстановки на фронтах необходимость в дальнейшем содержании заградительных отрядов отпала». К 15 ноября 1944 г. они были расформированы, а личный состав отрядов направлен на пополнение стрелковых дивизий. Таким образом, заградительные отряды не только выступали в роли заслона, препятствовавшего проникновению в тыл дезертиров, паникеров, немецкой агентуры, не только возвращали на передовую отставших от своих частей военнослужащих, но и сами вели непосредственные боевые действия с противником, внеся вклад в достижение победы над фашистской Германией. | |

|

21 апреля 2020

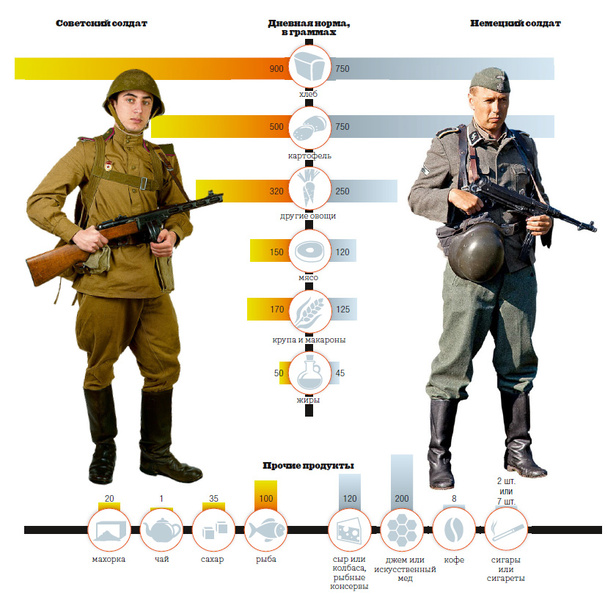

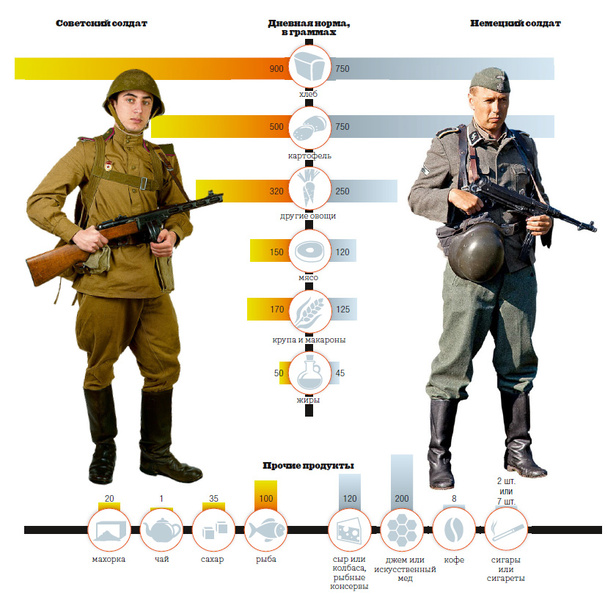

Кто лучше ел, тот и победил

Война шла своим чередом, и качество, а главное, своевременное и разнообразное фронтовое питание проделало такую же дорогу к Победе, как и вся наша армия. Безусловно, на первых порах, организовать всё идеально возможности не было. Сказывалась тяжелая ситуация на фронтах. Однако с 1943 года ситуация с фронтовым питанием стала выравниваться. До автоматизма было отточено взаимодействие фронтовых и тыловых служб снабжения. Устоялись правила и нормы питания. А Красная Армия пошла вперед, ... громя противника на всех фронтах. Освобождение Украины и работа запасных частей фронтов по самообеспечению продуктами питания первой необходимости дали хороший результат. Более того, к концу войны в освобождённых городах Европы и в поверженных немецких городах и сёлах дымили наши полевые кухни. Кормили всех нуждающихся, детей, стариков, женщин... Таков был наш солдат-освободитель и солдат-защитник.

Отдельно следует упомянуть военнослужащих специальных частей. К примеру, подводники обязательно получали лук, соленья и квашеную капусту, чтобы покрывать недостаток кислорода. А в авиации и танковых войсках формировался НЗ на случай вынужденной посадки или отрыва от подразделения, бойцы могли рассчитывать на несколько суток автономного существования, имея вполне сносное питание в виде галет, шоколада и мясных консервов. У немцев же наблюдалось обратно пропорциональное нашей ситуации положение. В начале войны, когда на захватчиков работала почти вся Европа, немецкий солдат был богат и голландским сыром, и итальянскими сардинами, и французскими сигаретами. Были у них колбаса, коньяк, кофе и шоколад, суповые концентраты и сладости. Всё это – недоступное нашему солдату благо – изнежило немецкого солдата. Голодная смерть под Сталинградом и постепенное прекращение поставок привычных продуктов по мере изменения военной ситуации в ходе войны, всё это негативно влияло на немецкий личный состав. А к 1945 году Германия и вовсе испытывала продуктовый дефицит почти по всем статьям. Поэтому подвиг наших людей на фронте и в тылу с учетом обеспечения фронтового питания приобретает совершенно отчетливые очертания. | |

|

21 апреля 2020

ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ

Финский блогер шокировал Facebook, когда разместил эту статью:

Вы спрашиваете о результатах «агрессий» России?

- Финляндия в 1802 и 1918гг. (До 1802г. никогда не имела собственного государства).

- Латвия в 1918г. (до 1918г. никогда не имела собственного государства). - Эстония в 1918г. (до 1918г. никогда не имела собственного государства). - Литва восстановила государственность в 1918г. также благодаря России. - Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период! - Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878гг. - Молдавия как государство родилась внутри СССР. - Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата... - Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны. - Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР. - Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР. - Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи. - Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР. - Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР. - Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР. - Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР. - Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.

Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д... При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;

Также имело место: И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации. Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена. К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов. ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной. | |

|

20 апреля 2020

Как отличить ветерана ВОВ от не ветерана

Я несколько раз наблюдал, как молодежь радостно дарила цветы отставным полковникам, которые родились уже явно после окончания ВОВ. В самом этом факте нет ничего плохого. Военные, по-любому, достойны народной любви. Однако, молодежь всерьез думала, что поздравляет с Днем Победы именно ветеранов Великой Отечественной. | |

|

20 апреля 2020

Все салюты Великой Отечественной

В период Великой Отечественной войны, начиная с 1943 года, по инициативе И.В. Сталина была разработана система салютования в честь побед советских войск. Устанавливались три степени салютов в ознаменование:

1-й степени

2-й степени

3-й степени Первый победный салют прогремел в честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 года 12 залпами из 124 орудий. Это был салют 3-й степени. В честь освобождения городов Киева, Одессы, Севастополя, Петрозаводска, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Белграда, Варшавы, Будапешта, Кракова, Вены, Праги, а также за овладение Кенигсбергом и Берлином салюты производились по 24 залпа из 324 орудий.

Такие же салюты были произведены 23 марта 1944 года при выходе наших войск на южную границу и 18 апреля 1944 года на юго-западную границу. В 1943 году было пять дней, когда производилось по два победных салюта и два дня - по три победных салюта. Всего в 1943 году произведено 55 салютов. В 1944 году 26 дней Москва салютовала двумя салютами, четыре дня - тремя салютами и 27 июля - пятью салютами (за освобождение городов Белосток, Станислав, Даугавпилс, Львов, Шяуляй). Всего в 1944 году было произведено 160 салютов. Пять салютов прогремело 19 января 1945 года (освобождены города Ясло, Краков, Млава, Лодзь и осуществлен прорыв в Восточной Пруссии), 27 апреля 1945 года в честь соединения советских войск с американо-английскими войсками в районе Торгау. Салюты по 20 залпов из 224 орудий производились 210 раз, из них 150 - в честь освобождения больших городов, 29 - при прорыве сильно укрепленной обороны противника, 7 - после разгрома крупных неприятельских группировок, 12 - в честь форсирования крупных рек, 12 - при вторжении наших войск в немецкие провинции, захвате острова, преодолении Карпат. 9 мая 1945 года в День Победы Москва салютовала победителям 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. В 1945 году было 25 дней с двумя салютами, 15 - с тремя, 3-е четырьмя и 2 - с пятью салютами. Всего в 1945 году произведено 150 салютов. Всего за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов было произведено - 365 победных салютов. Все они определялись и назначались приказами Верховного Главнокомандующего.

Из них за годы войны было произведено:

Москва салютовала в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: | |

|

16 апреля 2020

Почему Гитлеру не удалось поднять наш народ против Сталина

Хотелось бы поговорить об одной интересной исторической загадке. Почему в годы Великой Отечественной войны немцам так и не удалось сформировать на территории нашей страны «пятую колонну», которая могла бы бросить вызов действовавшей тогда советской власти?

Термин «пятая колонна»,...

Хотелось бы поговорить об одной интересной исторической загадке. Почему в годы Великой Отечественной войны немцам так и не удалось сформировать на территории нашей страны «пятую колонну», которая могла бы бросить вызов действовавшей тогда советской власти?

Термин «пятая колонна»,...

появился в ходе гражданской войны в Испании 30-ых годов. Фашистские мятежники, которые подняли восстание против центрального республиканского правительства, наступали на Мадрид четырьмя боевыми колоннами. А вот в самой испанской столице действовала так называемая «пятая колонна», то есть тайное фашистское подполье. Это подполье в нужный момент и ударило в спину республиканцам, решив судьбу гражданской войны в пользу мятежников...

Были и условия, была и среда.

С тех пор термин «пятая колонна» употребляется в смысле измены и предательства в военное время. Его уже в годы Второй мировой войны на вооружение активно взяло руководство нацистской Германии (кстати, в 30-ые годы — самый главный союзник испанских фашистов). И эксперимент с «пятой колонной» нацистам удавался фактически во всех европейских странах, которые они приходили завоёвывать. В этих странах находились влиятельные изменники, которые шли на самое широкое сотрудничество с врагом. Поэтому в ходе всей войны вся Западная Европа являлась весьма надёжным тылом гитлеровской Германии, где движение Сопротивления было очень незначительным... Но почему же это не сработало в Советском Союзе? Ведь с точки зрения формирования силы, которая могла бы бросить вызов Сталину, условия здесь были более чем благоприятные — из памяти людей ещё не ушли революционные потрясения 1917—1922 годов, только-только завершились грозные лихолетья коллективизации и массовых политических репрессий, кое-где в стране не были преодолены межнациональные проблемы... Словом, при умной тайной работе все эти противоречия можно было привести в движение и развалить Советский Союз в ходе военного нападения! Но вот этого как раз и не произошло — страна оказалась куда как более монолитной, чем предполагали нацисты. Историки, которые не любят советскую власть, обычно приводят следующие аргументы — мол, Сталин своими репрессиями уничтожил любые ростки антисоветской оппозиции, а немцы вели себя на оккупированной территории настолько зверски, что обратили против себя всех, кто мог бы их теоретически поддержать... Слабые аргументы. История любой страны учит, что никакая репрессии не уничтожают реальный оппозиционный дух народных масс. Так что если бы у российского общества того времени была бы серьёзная потребность в свержении Сталина, его бы свергли, не взирая ни на какие НКВД и ГУЛАГи. Что же касается зверств нацистов, то никто их и не отрицает. Однако надо учитывать, что в ряде областей Советского Союза нацисты явно заигрывали с населением, проводя довольно мягкую оккупационную политику — и касается это не только Западной Украины, Западной Белоруссии или Прибалтики, но и казачьих районов России, республик Северного Кавказа, отдельных районов центральной Украины и центральных областей РСФСР. Однако это им и здесь особо не помогло... Одной из причин провала потенциальной «пятой колонны» стали национальные чувства русского народа, который внутри страны порой может мириться с какой угодно деспотией, но никогда он не примирится с внешним господством иноземцев. Это показали ещё годы войны с Наполеоном, когда император Франции во время своего вторжения в Россию пытался агитировать в свою пользу русских крестьян, обещая им свободу от крепостной зависимости. Однако вместо восторженного приёма русский мужик встретил французских солдат вилами и кольями... Ситуация во время Великой Отечественной войны поменялась мало. Даже те, кто в начале войны в силу своих антисоветских убеждений попытался наладить контакт с немцами, очень быстро в них разочаровывался — как раз в силу русского национального унижения. Свидетельством тому может являться крах операции «Цеппелин». «Дружина» и её дружинники. Это было детище политической разведки Третьего рейха — Шестого Управления Имперской безопасности (РСХА), руководимого бригадефюрером СС Вальтером Шеленбергом. Операция предусматривала создание «пятой колонны» как на оккупированной территории, так и в нашем тылу. Их архивных данных КГБ СССР: «В отличие от военной разведки Абвера, где агентуре давали главным образом разведывательно-диверсионную подготовку, органы «Цеппелина» вели помимо обычного обучения длительную национал-социалистическую обработку своих агентов». Специально под эту операцию немцами была создано сразу несколько антисоветских организаций, как бы идейно нацеленных на борьбу с большевизмом. Одной из них стал так называемый «Боевой союз русских националистов» (БСРН). Союз появился в Офлаге-68 (то есть в лагере советских пленных офицеров) близ польского города Сувалки. Туда вступили те бывшие советские командиры, которые согласились на сотрудничество с немцами и были предварительно отобраны комиссиями СД, как лица, «заслуживающие доверия и представляющие интерес для разведывательной службы рейха». В Центральном архиве Нижегородской области хранится протокол допроса одного из основателей БСРН Бориса Алелекова, арестованного органами государственной безопасности в 1946 году. Алелеков на допросах подробно изложил историю этого антисоветского «союза»...

По словам Алелекова, начало БСРН в декабре 1941 года положило письмо пленного подполковника Красной армии Гиль-Родионова в Берлин, где подполковник предложил немцам создать антисоветскую политическую организацию и вооружённые при ней отряды. Это письмо заинтересовало сотрудников «Цеппелина», и Гилю было дано добро.

И вот, восемнадцать бывших советских командиров, ставших изменниками Родины, собрались в Офлаге-68 на специальное совещание:

Однако время показало, что искренне желающих воевать с советской властью среди наших военнопленных оказалось очень мало, а сами члены БСРН — очень ненадёжны с точки зрения лояльности немецким оккупантам. Оно и неудивительно — ну кто в здравом уме, даже если ты убеждённый антибольшевик, может согласиться на ту «политическую программу», которую немцы навязали БСРН?! Вот только некоторые её положения: Мелкая промышленность передаётся частному капиталу, средняя будет находиться в руках акционеров, а крупная ликвидируется вовсе. Россия должна быть аграрной страной. Религия отделяется от государства и от школы, но поддерживается государством. Образование в России будет только начальное и сельское, высшее упраздняется…». Проще говоря, нашей стране предложили расчленение, колониальную зависимость от Гитлера, плюс деградацию населения, у которого отняли право получать полноценное образование... Только самый законченный изменник Родины мог согласиться на такие вот «перспективы России»! Неудивительно, что идейных сторонников БРСРН оказалось просто ничтожное количество, их ряды практически не пополнялись, а те из наших пленных, кто всё же попался на удочку «русских националистов», быстро делали правильные выводы и начинали вынашивать в своих головах совсем иные планы, весьма далёкие от сотрудничества с немцами... В 1942 году в Германии и в Польше из членов БСРН было сформировано боевое подразделение, позднее получившее название русской бригады СС «Дружина», командиром которой был назначен Гиль-Родионов. Как только бригада обосновалась в Белоруссии, из неё сразу же началось массовое дезертирство. Так, в мае 1943 года в своим ушёл Фёдор Иванович Аношин, уроженец Арзамасского района Горьковской области. Этот человек, будучи раненым, в мае 1942 года под Керчью попал в плен. Чтобы вырваться от немцев, Аношин согласился на вербовку в «Боевой союз русских националистов» и в «Дружину». При первой же возможности Аношин вместе с тремя другими солдатами сразу же бежал в лес. Более года потом воевал в Белоруссии, в составе партизанской бригады имени Кутузова, пройдя путь от рядового партизана до командира партизанской разведки... В конце концов колебаться начал и сам Гиль-Родионов. Уже после войны куратор деятельности «Цеппелина» Вальтер Шелленберг написал об этом так: «Я несколько раз беседовал с Гилем и не мог отделаться от чувства, что его антисоветская позиция пошатнулась. Манера, в какой он критиковал ошибки немецкого руководства по отношению к России в целом и — ссылаясь на немецкую пропаганду о русском недочеловеке — особенно по отношению к населению и военнопленным, имела такой оттенок, который должен был вызвать подозрение». И в августе 1943 года случилось то, что и должно было случиться — на сторону белорусских партизан ушла фактически вся русская бригада СС , переходом руководил сам Родионов, который до того вступил в тайную переписку с партизанским командованием.

С немцами остались только самые законченные отморозки, которым терять было нечего...

Долой капитализм! Немцы для себя сделали это «открытие» уже в конце войны, когда, после провалов всех «цеппелинов», попытались создать «Комитет освобождения народов России» (КОНР) во главе с генералом-изменником Власовым. В ходе подготовки Манифеста КОНР оказалось, что власовцы не хотят возвращения к старым дореволюционными порядкам в России — они лишь хотели свергнуть Сталина, который, по их мнению, лишь извратил великие идеи Февральской и Октябрьской революций. Да и то, многие из них под конец войны вообще засомневались в необходимости смены власти в России